妊活の背景と現実

日本において、「妊活」という言葉は多くの夫婦にとって重要なテーマです。

現代日本では、およそ5分の1の夫婦が何らかの不妊治療を受けていることから、この問題の深刻さがうかがえます。

不妊治療はただ医学的な問題にとどまらず、社会的、心理的な側面も大きく関わっています。

社会的プレッシャーと女性への影響

コラムニストの吉田潮氏は、自らの不妊治療の経験を基にした著書『産まないことは「逃げ」ですか?』で、不妊が女性に与える心理的影響について言及しています。

吉田氏は、産めないことが女性にとって「拭えない不全感」として心の奥底に残ると述べ、これは多くの女性が共感する感覚でしょう。

不妊に対する社会的な圧力はしばしば女性にのみ重くのしかかり、彼女たちの精神的な負担を増大させます。

不妊の原因と男性の役割

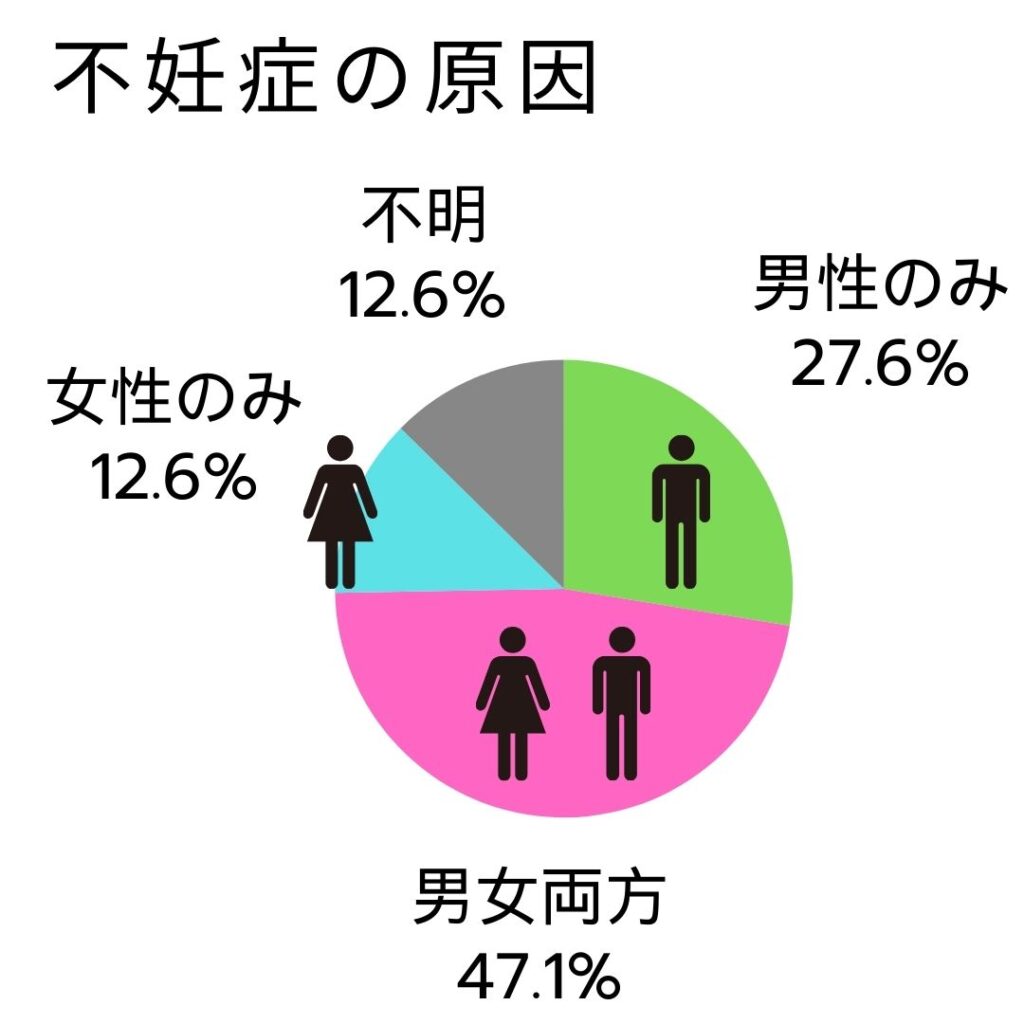

しかし、不妊の原因が女性だけにあるわけではありません。実際には、不妊の原因が男性にあるケースも約半分にのぼります。

にもかかわらず、社会の目はこの事実からしばしば逸らされがちです。

男性の不妊に対する認識の欠如や、それに対する社会的なサポートの不足は、不妊治療を取り巻く複雑な問題の一端を示しています。

日本社会の不理解とその影響

日本社会の不妊に対する「不理解」は、不妊治療をより困難なものにしています。

不妊治療を受ける夫婦に対する偏見や誤解が依然として根強く、これが多くのカップルを精神的にも経済的にも大きな負担にさらしています。

社会全体の意識改革が求められるところです。

日本における不妊治療の実態と技術の先進性

日本が世界有数の不妊治療大国であることは、多くのデータによって裏付けられています。

国立社会保障・人口問題研究所の「2015年社会保障・人口問題基本調査」によると、日本における夫婦の約18.2%が過去に不妊の検査や治療を受けた経験があり、子どものいない夫婦ではこの割合が28.2%にも上ると報告されています。

特に大都市圏では、不妊治療を専門に行う医療施設が数多く存在し、そのアクセシビリティの高さが窺えます。

たとえば、ある大規模な病院では週に3日間不妊外来を設けており、多くのカップルが訪れています。

不妊治療 いくつかの段階

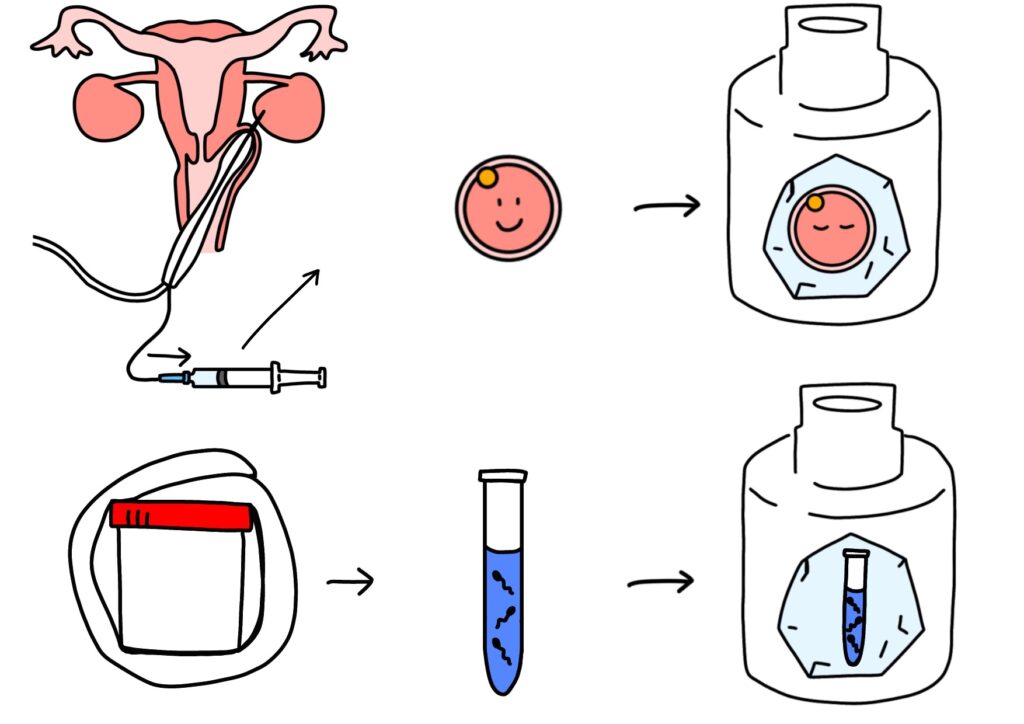

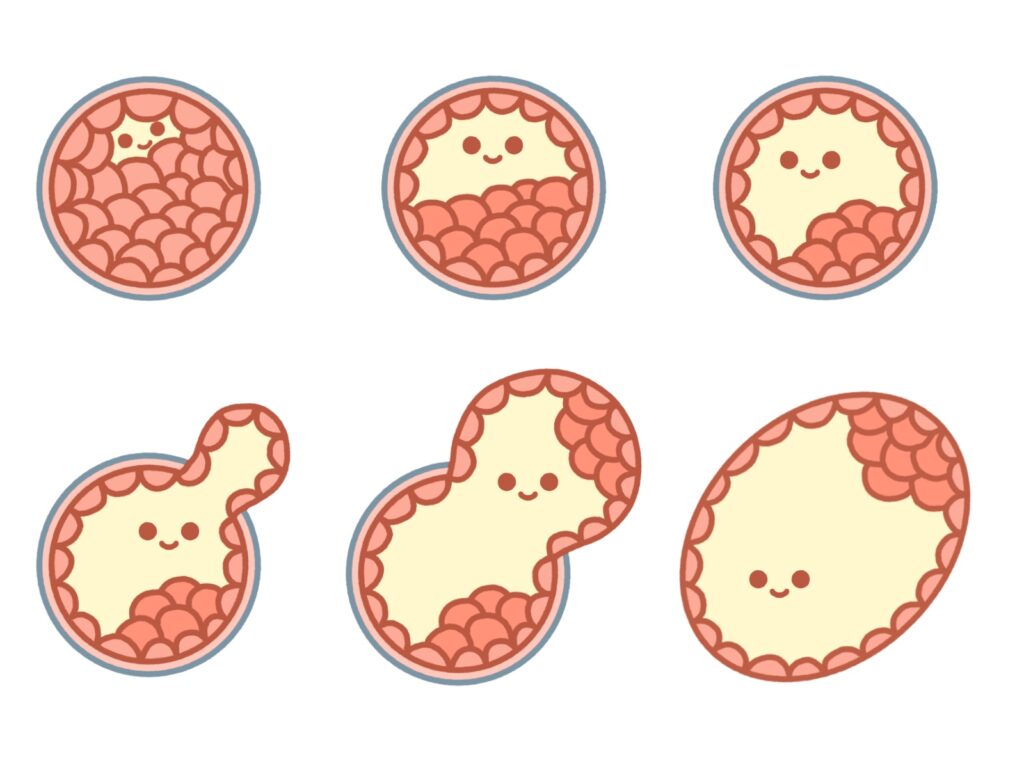

不妊治療は、一般的にいくつかの段階を経て行われます。初期段階では、「タイミング法」と呼ばれる方法で排卵日を特定し、性交渉のタイミングを合わせることから始まります。

その後、排卵を促すための内服薬や注射薬による「排卵誘発法」、そして精子を直接子宮内に注入する「人工授精」が行われます。

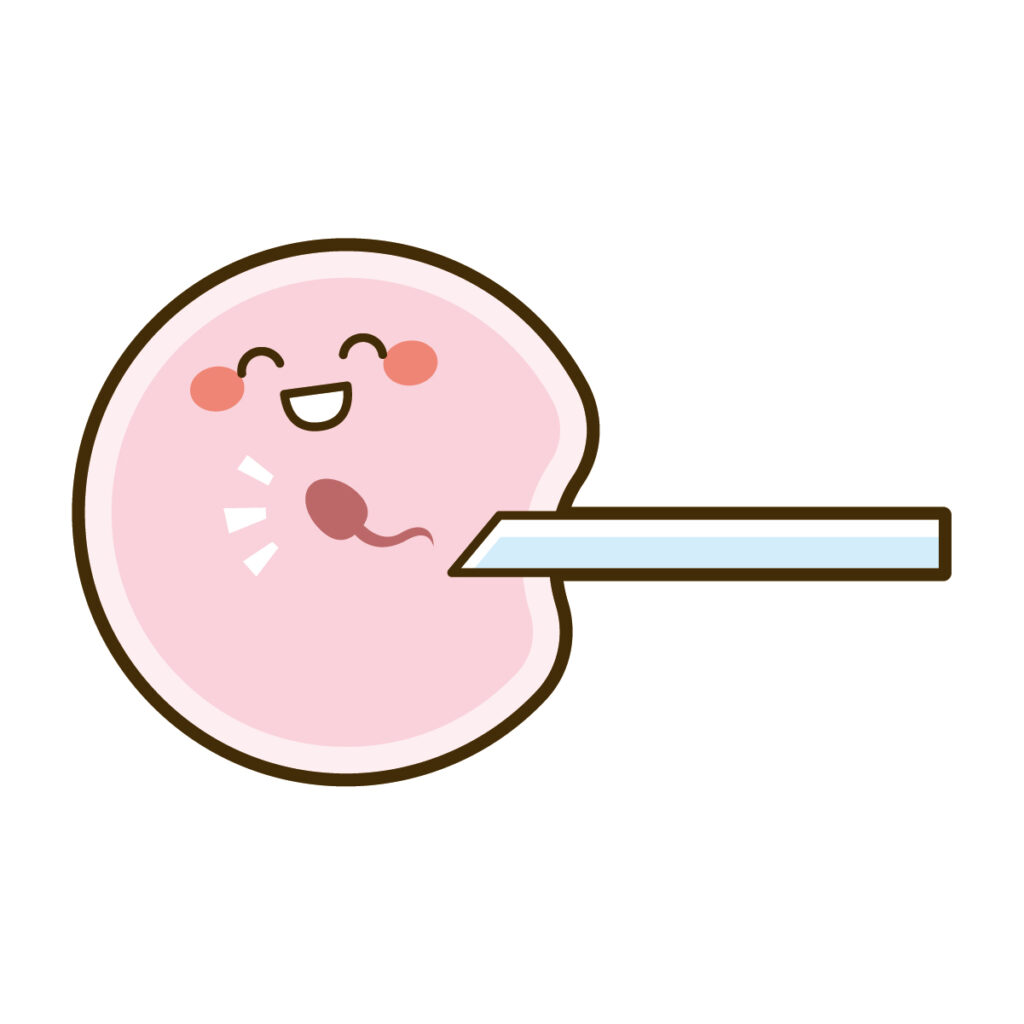

これらの方法で妊娠に至らない場合には、より高度な技術である「体外受精」や、さらに困難なケースには「顕微授精」が適用されます。

これらの技術では、卵子と精子を体外で受精させ、その後受精卵を子宮内に戻す手法です。

日本の不妊治療技術

日本の不妊治療技術は、国際的にも高く評価されており、「日本の不妊治療の技術レベルは非常に高い」とされています。

しかし、准教授によれば、「妊娠の成立プロセスについては未だ解明されていない部分も多く、高度な技術が用いられているにもかかわらず、体外受精による出生率は比較的低い」とのことです。

これは、ヨーロッパのように保険でカバーされる国と比べて、日本やアメリカでは不妊治療が保険の適用外であるため、費用の面で大きな負担が伴うことが一因と考えられます。

このように、日本は技術的に先進的な不妊治療を提供しながらも、治療に対する経済的なアクセスが課題となっています。それにもかかわらず、治療を求める夫婦の数は増え続けており、日本は不妊治療の需要と供給の両面で世界をリードしています。

この点が、日本が「不妊治療大国」と称される所以です。この状況は、今後の医療政策や保険制度の見直しにおいて、重要な議論の対象となるでしょう。

妊娠適齢期と女性の生殖健康:現代日本における課題と対策

日本社会における女性の妊娠適齢期についての理解は、多くの場合、漠然としたものです。

多くの人々が、子どもを望む時が来ればいつでも妊娠が可能だと考えがちですが、実際はそれほど単純な話ではありません。生物学的にも社会的にも、女性が直面する妊娠の窓は意外に狭いのです。

妊娠可能期間は、実質的に約15年間

生物学的に見ると、女性の妊娠可能な期間は限られています。思春期には、女性の卵巣には約70,000個の卵子が存在しますが、これは年齢と共に減少していきます。

社会的な平均初婚年齢が上がる中、15歳から始まる生物学的な妊娠可能期間は、実質的に20歳前後から35歳までの約15年間と限られています。

38歳を超えると、妊娠率は顕著に低下し、卵子の質も変化します。

晩婚化とその影響

厚生労働省によると、2017年の平均初婚年齢は男性が31.1歳、女性が29.4歳となっており、女性の平均初産年齢も30.7歳と30歳を超えています。

晩婚化が進むことで、多くの夫婦が妊娠に適した年齢を過ぎてから結婚するケースが増えています。

不妊治療の現実

現代の不妊治療技術は進歩しているものの、体外受精の成功率は大体20%から30%にとどまります。

また、体外受精を行った場合、流産の可能性も通常よりわずかに高く、約20%に上ります。

40歳を超えると、たとえ不妊治療を受けたとしても妊娠率は約10%に低下し、流産率も高くなります。

加齢による卵子の遺伝子レベルの異常が主な原因とされています。

社会的な課題と対策の提案

妊娠に関する正しい知識の普及が不可欠です。

特に若い世代に対して、生殖に関する教育を強化し、妊娠可能な年齢やそれに伴うリスクについての理解を深めることが求められます。

また、職場における柔軟な労働環境の整備も重要です。

夫婦が家庭を持ちやすい環境を提供することで、妊娠適齢期内での家族計画をサポートすべきです。

妊娠適齢期とは生物学的にも社会的にも限られた時間です。この期間内での妊娠を希望する女性にとって、正確な情報と支援は非常に重要です。

社会全体として、妊娠に関する教育と支援の体制を整えることが、今後の課題と言えるでしょう。

不妊治療と男性の役割:新たな視点からの理解

不妊問題は多くのカップルにとって大きな挑戦ですが、しばしばこの問題が女性だけの負担とされがちです。

実際には、不妊の原因は男女双方にあり得るため、男性もこの問題に対して積極的に関与することが求められます。

男性の不妊原因に対する無関心

多くの場合、男性は自身が不妊の原因である可能性に目を向けない傾向にあります。

不妊治療は経済的および身体的な負担が伴いますが、主な治療の重荷は女性にかかっています。例えば、体外受精では、毎日の注射や頻繁な医療機関訪問が必要です。

これにより、腕が腫れるなどの身体的な苦痛を伴うことも珍しくありません。

しかし、もし男性も同様の治療を受ける立場だったら、その認識は大きく変わるかもしれません。

社会的な偏見と不妊治療への参加

不妊治療において、責任が女性にのみ押し付けられることは珍しくありません。

泌尿器科の本田正史准教授によると、不妊の原因は約半数が男性側にありますが、不妊治療への男性の参加は非常に少ないです。

日本では特に、夫が妻と共に治療を始めるケースは少ないと言われています。

男性側の不妊原因とその課題

男性に起因する不妊の大部分は、造精機能障害によるものです。

これには精子の量の極端な少なさや、運動率の低下、奇形率の高さなどが含まれます。これらの問題はしばしば連動しており、男性が自ら精子の問題を認識し治療を求めることは少ないです。

多くは、女性側の治療が進んだ後に、男性側に問題があることが判明するケースが多いです。

精子の流れを阻害する精路障害もまた、幼少期の手術が原因で起こることがあります。

このうち、精索静脈瘤は特に注目されるべき状態で、精巣の温度上昇を引き起こし造精機能を低下させます。

この状態は一般成人男性の約15%に見られ、適切な治療を受けることで未来の造精機能低下を防ぐことができます。

不妊治療における男性の役割は重要であり、男性もまた積極的にこの問題に取り組むべきです。不妊はカップル共通の問題であり、双方が協力して挑むことで、より良い解決策が見つかるかもしれません。男性が治療過程において積極的な役割を果たすことは、共に問題を乗り越える上での連帯感を育むのに役立ちます。

妊活へのアプローチ:夫婦だけの問題ではない広範な社会的課題

妊活、つまり子どもを授かるための活動は、単に個々のカップルの問題に留まらない、日本社会全体にとって重要なテーマです。日本では、体外受精の成功率が低いとされる理由の一つに、第三者の精子や卵子を使用することが法律によって認められていない点が挙げられます。

他国の例を見ると、例えば台湾では第三者の卵子を用いることが可能であり、それが高い成功率を支えています。

この問題に対して、日本生殖医学会や日本産婦人科学会は約10年前から第三者の配偶子使用に関する法整備の必要性を訴えていますが、国会での審議は進んでおらず、法制化はまだ成立していません。

日本文化においては、「自分たちの子ども」を育てることへの強い願望が根強く、養子縁組の普及も進んでいないのが現状です。

生まれてくる子どもと生物学的な親が直接関わることの是非も、社会的には複雑な議論が存在しています。

少子化問題と社会的背景

少子化は、日本の将来にとって切迫した問題です。

厚生労働省によると、2019年の出生数は統計が始まった1899年以来、過去最少の864,000人でした。これには女性の社会進出、ライフスタイルの変化、若年層の経済的な問題などが背景にあります。

少子化が進むと、将来の労働力人口の減少、税収の低下、さらには国民皆保険制度の維持が困難になる可能性も指摘されています。

社会進出と妊活のジレンマ

現代日本では、女性に対してはキャリア形成を求める一方で、出産という社会的な役割も期待されることがしばしばあります。

これは、生殖年齢の上昇とともに、子どもを持つことの難しさを増す要因となっています。

体外受精などの高度生殖医療は全て自費で、その費用は非常に高額です。しかしそれでも子どもを望む人々は、その費用を支払ってでも治療を受けています。

社会全体での対策と新しい家族観の形成

妊活の問題に対しては、社会全体での対策が求められています。

緩やかな婚姻制度の導入、妊活知識の普及、コミュニティでの子育て支援、不妊治療への保険適用や公的補助の拡充など、多角的なアプローチが必要です。

また、多様な生き方を認める社会の中で、新たな家族観の形成も進められるべきです。

このように、妊活は個人またはカップルだけの問題ではなく、広い社会的、文化的、経済的要素が絡み合う複雑な課題です。これを解決するためには、個々の生活や価値観を尊重しつつ、より包括的な支援策を検討する必要があります。