当院は国家資格を有する治療院です。

保険治療も行っております。

当院の診療内容

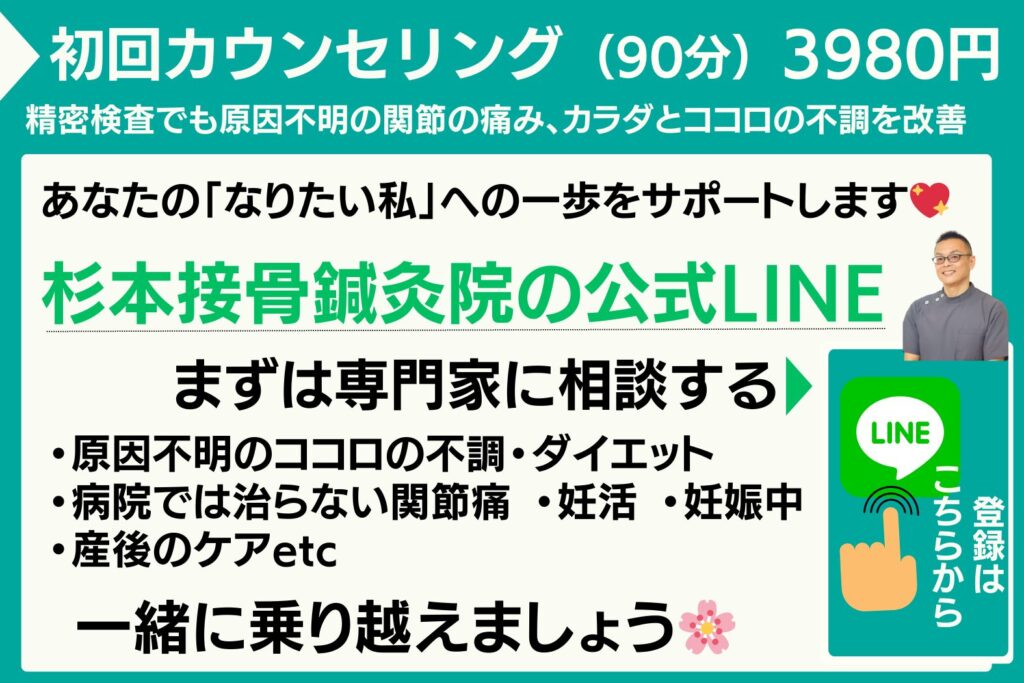

無料相談 @LINE

あなたのお悩みはなんですか?

改善のきっかけになって欲しい。

だから相談だけでもしてください。

遠方の方でも、可能な範囲で、信頼できる医師、治療院を紹介いたします。

コンセプト

お薬や病院に頼らない

ココロとカラダを作る

病院で「治らない」と感じても、

まだまだやるべきことは絶対あります。

いくら検査を受けても、原因不明の

その症状、

見直すべきはこれまでのあなた自身

よくなるだけじゃなく、

二度とならない施術

医療の本来の目的は、延命や治療ではなく「予防」です。

なので、現在ある痛みやお悩みを最短で取り除き、2度とならないココロとカラダを作ります。

初めての方へ

初回は時間をしっかりお取りして、お話をお伺いいたします。

あなたの生活習慣から原因を見つけ出し、お悩みを改善するお手伝いをさせて下さい。お問い合わせ

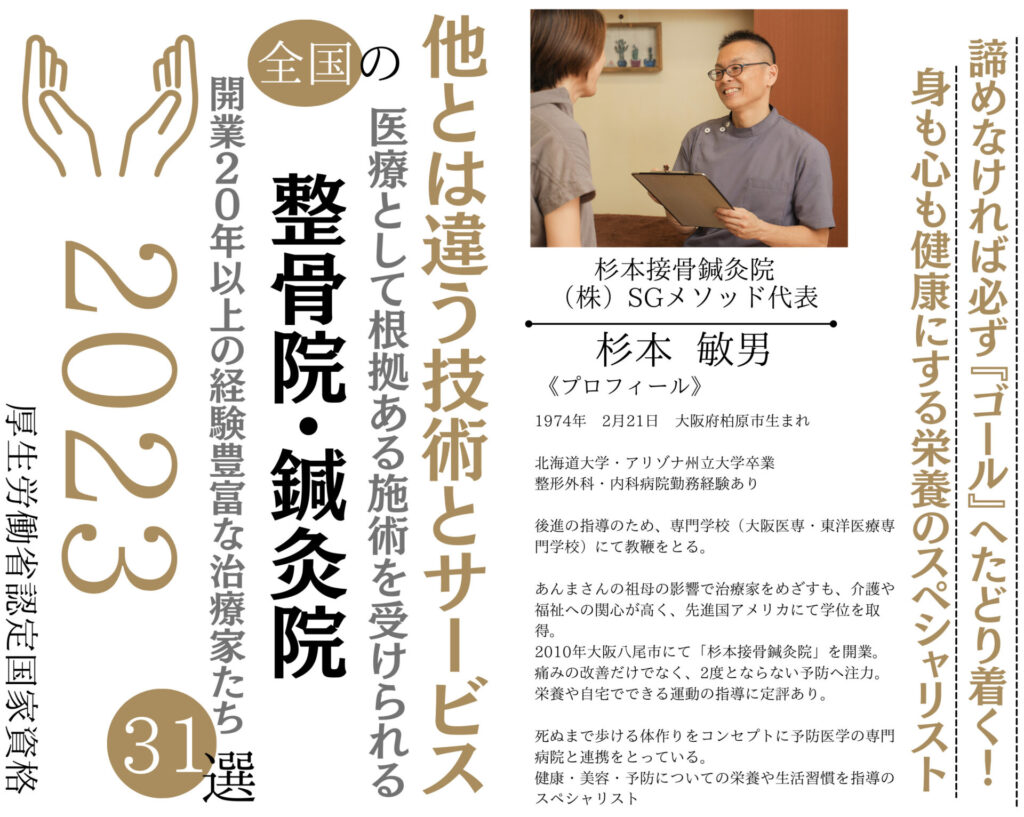

院長プロフィール

杉本 敏男 昭和49年 柏原市生まれ

・ 北海道大学卒

・アリゾナ州立大学卒

・ モンゴル医療ボランティア参加

・ 整形外科、内科クリニック勤務

・ 大阪医専専任教員

・東洋医療専門学校専任教員

・ 八尾市商工会議所 ・倫理法人会

・「八尾市にアート階段」活動中

全国優良治療家31選

院長の勉強部屋

情報量も勉強量も、圧倒的😀

腸活・腸内細菌

過敏性腸症候群(IBS)の症状は生活の質に影響を与えるかもしれませんが、IBSは命にかかわるものではなく、より深刻な健康状態に進行することもありません。 過敏性腸症候群(IBS)は消化管(GIトラクト)に影響を与える障害です。便秘、下痢、膨満感、または腹痛などの症状があり、軽度から重度までさまざまです。 しかしながら、医療専門家はIBSを生命を脅かすものとは考えていません。 IBSが健康にリスクをもたらすかどうか、症状の管理方法、医療の助けを求めるタイミングについて、詳しく読み進めてください。 IBSは危 ...

過敏性腸症候群(IBS)は、膨満感、腹痛、下痢、便秘などの消化管に影響を与える症状の総称です。 時には、夜間を中心に頻尿や尿意切迫感が増える「過活動膀胱」も経験することがあります。 IBSと過活動膀胱の関係を調べた研究はまだ限られています。 しかし、2023年の信頼できる研究によると、過活動膀胱は下痢型IBS(IBS-D)でより多く見られることがわかりました。IBS-Dの特徴は、 頻繁な下痢 軟便 頻繁に排便したくなる衝動 というものです。 IBSで過活動膀胱が起こる原因は何か? IBSで過活動膀胱が起こ ...

アレルギーがよくならない・・・そんな人のための食事と腸内環境の関係

はじめに アレルギー体質の方々にとって、日々の食生活が腸内環境に与える影響は見過ごせません。 喘息、花粉症、アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患は、腸内環境の状態と密接な関連があることが科学的研究によって明らかにされています。 本記事では、免疫系の大部分が腸に集中している理由と、アレルギー症状を和らげるためにできる具体的な食事法について掘り下げてみましょう。 腸内環境とアレルギーの関連性 私たちの免疫システムは、通常、体を病原体から守るために活動していますが、時には食べ物や花粉など本来無害な物質を敵と誤 ...

1. はじめに:40代女性の便秘問題とは 40代の女性に特有な体の変化は、便秘のリスクを高める要因となります。 年齢を重ねることで、消化器官の動きが鈍くなり、腸の蠕動運動が低下することがあります。 また、この年代は更年期に差し掛かる時期であり、エストロゲンという女性ホルモンの減少が腸の活動に影響を与えることが知られています。 エストロゲンは腸の動きを促進する作用があり、このホルモンの低下は便秘へと直結することがあります。 さらに、ストレスや生活習慣の乱れも便秘の一因となり得ます。 このブログでは、これらの ...

秋の涼しい季節は、体を冷やすことが多くなりがちです。そんな時に役立つのが、「よもぎ蒸し」での温活です。 このブログでは、よもぎ蒸しの科学的な健康効果と、冷えと戦うための方法を詳しくご紹介します。 よもぎ蒸しとは? よもぎ蒸しは、よもぎや他の薬草を用いた温熱療法です。専用の座席に座り、温められた蒸気を体に浴びることで、体を内側から温めます。この方法は、韓国の伝統的な健康法としても知られており、日本でも人気が高まっています。 科学的根拠に基づく効果 よもぎ蒸しは、体を温める効果が科学的にも支持されています。温 ...

お疲れの日々を過ごしていませんか? 生活の中で感じるさまざまな不調や症状、その背後には自律神経の乱れが隠れていることが多いのです。 頭痛や冷え、便秘など、私たち女性が抱えやすい悩みに共通する原因と、それを和らげる方法についてお話しします。 身近な食品や東洋医学の知恵を活用して、毎日をもっと快適に過ごしませんか? 1:自律神経の乱れの原因とそれが女性の体に及ぼす影響 自律神経は、私たちの体の様々な機能をコントロールしています。特に、女性の生理周期と自律神経は密接な関係があります。例えば、月経前症候群(PMS ...

冷え性女子必見!体温を自然に上げる栄養素とおすすめ食材リスト🍴

❄️ あなたは常に冷えを感じることはありませんか?手足の冷え、特に寒い季節に悩む冷え性の女性たちへ。 美と健康の秘訣は、体の中から温めること! 今回は、私たちの体温を自然に上げるための栄養素と、それらを手に入れるための食材について詳しくお伝えします。 寒い日も、あなたを守る“内側からのぬくもり”を手に入れましょう❤️ 体温を上げるために役立つ栄養素や成分を以下にリストアップします。これらの栄養素は代謝を向上させたり、血流を促進したりすることで体温の上 ...

食物繊維と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか? 体によい、とは感じても、その具体的な効果や役割を詳しく知らない方も多いかと思います。 今回は、食物繊維が私たちの健康にどのように寄与しているのか、科学的根拠とともに、東洋医学的な視点からも深掘りしてみたいと思います。 1. 腸内環境の守護者:食物繊維の役割 食物繊維は主に植物性の食品に含まれ、私たちの体内で消化されにくい成分として知られています。 この食物繊維が、腸内のバランスを整えるための大切な役割を担っています。 具体例として、オートミールや玄米、 ...

ご注文はこちら 腸活 関連記事

腸内環境の理解が健康・ダイエットの常識を変える「脳と腸の関係」

「腸」のイメージ変わりつある? 「腸」というと、食べたものを消化吸収する臓器というイメージが強いです。 最近の研究では、腸内細菌のDNA解析が進んで、未知の領域だったことがわかってきています。 カラダ全体の免疫細胞の6〜7割が腸内に存在します。 腸内の神経細胞は約1億個もあり、全身とネットワークで繋がっていて、腸自ら判断して影響を与えていて、「第二の脳」と言われるほどの機能を持っています。 さらにそのネットワークによって、脳すらコントロールしてる可能性も示唆されています。 脳の機能をまとめると ①免疫系 ...

うつ・パニック

脳の不調を治す食べ方 THIS IS YOUR BRAIN ON FOOD (角川書店単行本)

食生活が私たちの身体と精神に与える影響は想像以上に大きいものです。 近年、精神科医や栄養士、研究者たちが注目しているのが、食事とメンタルヘルスの関係です。食べ物が脳の働きや精神状態にどのように影響を与えるのか、そのメカニズムが明らかになるにつれ、適切な食事法を通じてメンタルヘルスを改善することが可能であるとされています。 この記事では、「脳の不調を治す食べ方」という書籍をベースに、科学的根拠に基づいたメンタルヘルスに効く最新の食事法について詳しく解説します。 腸と脳の密接な関係:腸内環境が精神状態を左右す ...

【書籍】「ちょっとお疲れのあなたが読むだけでフワッと癒やされる本 精神科医が教えるラクな生き方」

現代社会では、多くの人々が仕事、家庭、そして人間関係のストレスに押しつぶされそうになっています。 特に真面目な性格の人は、その責任感ゆえに自分自身を追い詰めがちです。そんな方々に向けて、精神科医が提案する「ラクな生き方」をご紹介します。 本書を通じて、疲れた心と体を癒し、より健やかで充実した生活を送るためのヒントを見つけてみてください。 仕事や家事、育児で疲れているあなたへ 現代人は仕事や家事、育児に追われ、日々のストレスに悩まされています。特に真面目な性格の人は、その責任感から自分を追い込みがちです。 ...

【書籍】「西洋医学の限界 なぜ、あなたの病気は治らないのか」

西洋医学の限界と中医学の利点:病気が治らない理由とは? 現代の医療に対する不満や疑問を抱いたことはありませんか? 特に慢性的な病気や症状に対して、なかなか効果的な治療法が見つからないと感じる方も多いでしょう。 岡部哲郎先生の著書「なぜあなたの病気は治らないのか」では、西洋医学の限界を指摘し、中医学(漢方医学)の利点について詳しく解説しています。この記事では、その内容を要約しつつ、さらに専門的な視点を加えて解説します。 1. 西洋医学の限界 対症療法の限界 西洋医学は症状を和らげる対症療法が中心です。 例え ...

「精神科医が教える毎日を楽しめる人の考え方」を要約:日々の生活を豊かにする実践法

精神科医の樺沢紫苑先生による「精神科医が教える毎日を楽しめる人の考え方」は、忙しい現代社会の中で心身の健康を維持し、人生を楽しむための具体的な方法を紹介しています。 今回は、このベストセラーをわかりやすく解説し、日常生活に役立つヒントをお伝えします。 趣味や娯楽の重要性 樺沢先生は、毎日を楽しむためには趣味や娯楽の重要性を理解することが必要だと強調しています。 趣味や娯楽は、仕事以外の楽しい活動を指し、これを取り入れることで生活の質が向上します。例えば、読書や映画鑑賞、スポーツなど、個々の好みに合った楽し ...

現代社会において、メンタルヘルスの重要性はますます高まっています。 ストレスフルな生活環境や不規則な食生活が、心の健康に大きな影響を与えることは広く知られています。 本記事では、飯塚洋先生の『小さな町の精神科の名医が教えるメンタルを強くする食習慣』に基づき、メンタルヘルスを改善するための具体的な食習慣について詳しく解説します。 慢性病を引き起こす最悪な習慣 プチ依存症 多くの人々が、日々のストレスを紛らわすために、お酒やジャンクフード、甘い物に手を伸ばしています。 これらの「プチ依存症」は、一時的には気持 ...

「精神的に強くなる最強の方法3選」を要約|ネガティブ遮断・書く習慣・筋トレでメンタルヘルスを向上させる

メンタルの健康の重要性 メンタルの健康は肉体的な健康と直結しており、幸福な生活を送るために欠かせない要素です。 心と体は密接に関連しており、精神的な不調は体調不良や慢性疾患のリスクを高めることがあります。 逆に、精神的に健康であれば、肉体的な健康も維持しやすくなります。 特に現代社会では、仕事や人間関係、情報過多など、多くのストレス要因が存在します。 これらのストレスは精神的な健康に大きな影響を与え、長期的には精神疾患の発症リスクを増加させる可能性があります。実際、日本における精神疾患の患者数は年々増加し ...

精神科医が教える「病気を治す感情コントロール術」の要点と実践法

現代社会では、ストレスや過労が原因で心身の健康を損なう人が増えています。 そんな中、精神科医である樺沢紫苑先生の著書『精神科医が教える病気を治す感情コントロール術』は、多くの人々に希望と実践的なアドバイスを提供しています。 本記事では、この本の要約と共に、専門的な観点からさらに深掘りして、病気を治すための感情コントロール術について解説します。 病気が治りにくい人の特徴とは? 病気が治らない人の共通点として「病気と戦う」という行動があります。 病気と戦う姿勢は、一見前向きに見えますが、実は逆効果です。ストレ ...

パニック障害とは? パニック障害は、突然理由もなく強い不安や恐怖が襲ってくる病気です。これらの発作は「パニック発作」と呼ばれ、動悸や息切れ、息苦しさ、さらには「死んでしまうのではないか」という極度の不安感を伴います。 これらの症状は日常生活に大きな影響を与え、頻繁に発作が起こる場合には、外出や人との関わりを避けるようになり、生活の質が低下します。 パニック発作の発症メカニズムは、脳の不安や恐怖に関わる機能障害に起因します。 個人の性格や意志の弱さとは関係なく、適切な治療を受けることで症状を管理することが可 ...

アウトライン 1 パニック障害の基本症状とは? パニック障害の主な症状 発症の原因とリスク要因 2 従来の治療法とその限界 薬物療法の現状 薬物療法の利点と欠点 3 栄養療法の可能性 栄養不足と心の健康 栄養療法の基本原則 4 具体的な栄養療法の実践 食事の見直し 推奨される食品とサプリメント 5 栄養療法での成功事例 藤川久美先生のアプローチ 実際の改善例と患者の声 1 パニック障害の基本症状とは? パニック障害は突然の強い恐怖感や不安感に襲われる障害で、これに伴う身体的な症状も多岐にわたります。 典型 ...

1. はじめに:40代のストレスと不安の特徴 40代は、キャリア、家庭、そして自己実現の交差点に立つ年代と言えます。 科学的に見ると、この時期はストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが変動しやすく、不安やストレスが高まりがちです。 これは、仕事の責任が最も重く、子育てや親の介護などの家庭の負担が増加するためです。 また、この年代は体の老化も感じ始める時期であり、これがストレスへの感受性を高める要因になることがあります。 しかし、ストレスと上手に付き合う方法を学ぶことで、この時期の挑戦を乗り越える手助け ...

他にも若返る秘訣を読む

ご予約・空き状況の確認